Его произведения переведены более чем на 90 языков. Мировую известность, а позже Нобелевскую премию писателю принес роман-эпопея «Тихий Дон» о судьбе донского казачества во время Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. Вместе с Григорием Мелеховым и Аксиньей навсегда вошли в наше сознание и герои «Поднятой целины», «Донских рассказов», «Они сражались за Родину». Народную любовь Михаил Шолохов снискал не только как литератор, но и как общественный деятель, для которого патриотизм и служение своему народу были лейтмотивом жизни и творчества.

Отсюда общественные страсти, которые разворачивались вокруг его имени даже после его смерти. В интервью «Парламентской газете» депутат Госдумы и внук писателя Александр Шолохов вспоминает о своем деде и о том, как его мысли перекликаются с сегодняшним днем.

Не осуждение, а любовь— Александр Михайлович, ваше восприятие личности деда изменилось со временем?

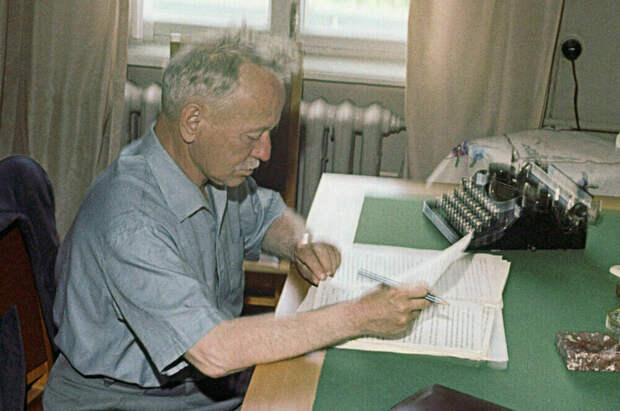

— Нет. В год его смерти, в 1984 году, мне было 22 года, я окончил университет, и поэтому уже тогда у меня сложился цельный образ деда. Тем более что мы с родителями жили в Ростове, очень близко от Вешенской, часто виделись с ним. В моей памяти он остался как человек, с одной стороны, огромных энциклопедических знаний, потрясающей памяти, строгой морали, с другой — невероятно простым, просто дедом, с которым можно поговорить абсолютно обо всем. Он был замечательным рассказчиком и получал удовольствие, если его собеседник хорошо владел языком. Поэтому для меня он по-прежнему и величина, и необычайно близкий и понятный человек.

— А как вам видится его нынешнее общественное восприятие?

— На протяжении последних десятилетий Шолохов не был предметом первостепенного внимания, а вот сейчас идеи его творчества становятся вновь актуальными. В конце 1940-х годов он писал о том, что американские и английские фабриканты оружия готовят новую войну против нашей страны. Он объяснял их цели и приемы, подчеркивал роль продажных, проституированных, как он выражался, СМИ. Эти тенденции тогда не всем были очевидны, а сейчас они реализовались в полную силу. Мы знаем, какую роль сыграли эти факторы в распаде СССР и сегодняшних атаках на нашу страну.

— Поэт в России больше, чем поэт. И писатель тоже.

— Это действительно так. Возьмите его публицистику последних лет жизни, где, касаясь войны, он описывает события, которые происходят на Донбассе. В ней встречаются те же самые географические названия, которыми сейчас пестреют сводки новостей из зоны СВО.

— У вас есть объяснение глубинной народной любви к Шолохову?

— Мне кажется, она идет от того, что он показывает человека во всех его жизненных испытаниях не с осуждением, а с любовью. Кстати, это подметил и Владимир Путин, когда приезжал к нам в Вешенскую на столетие Шолохова. А это нужно всегда.

Любимый рассказ — «Родинка»— Когда вы познакомились с творчеством своего деда?

— Достаточно рано, в шесть лет я уже читал книжки не по возрасту, к первому классу увлекался приключенческой литературой. Это были «Донские рассказы», одно из моих любимых произведений до сих пор. Особенно меня потряс рассказ «Родинка». Эффект, думаю, усиливало понимание того, что события происходили не где-то далеко, а здесь, прямо в тех местах, где мы живем.

Не помню, как рассказы попали мне в руки, но не по совету кого-то из родных. Мое чтение никто не направлял. Напротив, мой папа мне рассказал, как однажды дедушка увидел у сына-старшеклассника в руках книжку и спросил, что он читает. Узнав, что «Тихий Дон», сказал: «Перестань, рано тебе пока». Конечно, это не детское чтение.

— Как вы узнали, что ваш дед — знаменитый писатель?

— Если ты носишь такую фамилию, к тебе с малых лет проявляется повышенное внимание. С детского сада. И это не всегда приятно. Когда становишься старше, понимаешь, что фамилия обязывает. Личность деда мне открывалась не только из собственных бытовых наблюдений, но и позже, из серьезных бесед с папой. Они касались того, что происходит в стране, и размышлений, как бы дед к этому отнесся и как он предупреждал о многих угрозах, которые воплотились наяву.

— Что тревожило Шолохова?

— В конце 40-х и в 50-х годах дедушка уже видел серьезные просчеты в управлении государством. Он говорил об этом в романе «Они сражались за Родину». Перед ним встала дилемма: с одной стороны, надо указывать на промахи власти, с другой — ты же пишешь о Родине-матери, и как ее судить? Его сдерживало чувство гражданской ответственности за то, что он говорил, писал и делал.

— Из-за этого и не закончил роман?

— В конце 60-х годов, при Брежневе, ему не дали опубликовать очередную главу. Оставлять незавершенную рукопись и понимать, что ее могут напечатать без его контроля, не так, как хотел и где хотел, он категорически не допускал. Поэтому нам остались только отдельные главы этого произведения, которое обещало быть очень серьезным высказыванием зрелого писателя.

Судьбы военнопленных— «Они сражались за Родину» задумывалась как трилогия, где действие начинается в 30-е годы, потом затрагивает войну и послевоенные годы. Одна из основных тем — наши военнопленные, которым пришлось пройти фильтрационные лагеря. Те, кто не совершил предательства и зачастую попал в фашистский плен, будучи раненым и без сознания. Прототипом главного героя романа был генерал Михаил Федорович Лукин. В 1993 году его посмертно удостоили звания Героя России…

— Это очень известный советский военачальник с потрясающей судьбой. У дедушки были его дневники. Они общались. В 30-е годы Лукина репрессировали, потом выпустили. На фронте он попал в западный котел. Ему удалось вывести большую часть окруженной группировки, но после тяжелого ранения его взяли в плен в бессознательном состоянии.

Войну он провел в фашистском концлагере, где у него отняли ногу. Все это время с ним работали немецкая разведка и гестапо, пытаясь завербовать как руководителя антисоветского движения. Власов рассматривался как его помощник. Генерал Лукин не сломался. После освобождения в 1945-м оказался на Лубянке, где провел почти год. Выпустили его благодаря вмешательству Сталина. Трагическая судьба военачальника планировалась как центральная нить романа.

— У Григория Мелехова тоже был реальный прототип?

— Да, казак Харлампий Ермаков, послужной список которого в точности совпадает с военным путем главного героя «Тихого Дона».

— Критики считали, что Шолохов ушел из беллетристики в публицистику в последние годы именно потому, что не мог писать то, что хотел, и не хотел писать то, что надо.

— Речь не о творческих проблемах. Он умел поднять чувствительные темы через своих героев. Таких, например, как дед Щукарь. Это вовсе не комический образ, хотя его так воспринимают многие, а персонаж, с помощью которого выражалось все, что нельзя сказать другим текстом. В публицистике главной была тема борьбы за мир, извините за такой штамп. За год до своего ухода, в 1983 году, он выпустил обращение к писателям мира — очень сильный документ.

— Чем вы объясняете немыслимую, как отмечали многие, свободу общения Шолохова с советскими вождями?

— Этот термин не совсем точный. Он не открывал ногой двери высоких кабинетов. Был весьма корректным, скромным человеком. Был чужд банального критиканства, просто говорил правду и защищал людей. В 30-е годы спас от голодной смерти весь верхний Дон. Обращаясь к руководству, прямо указывал на причины происходящего. Дело было не в коллективизации, даже не в жутчайшей засухе, а в очень неумелом местном руководстве. Может, поэтому и Сталин относился к нему с уважением. Подпевал ведь много, а тех, кто скажет правду, назовет промахи и предложит, как их исправить, мало.

— Писали, что Сталин обсуждал с ним «Тихий Дон» еще в процессе его создания. Это так?

— Был разговор о третьей книге романа. О вешенском восстании, причинах и роли отдельных исторических персонажей в этом эпизоде Гражданской войны. Сталин счел слишком смягченным образ генерала Корнилова. На ответ автора, что тот был честен и по-своему любил Россию, вождь воскликнул: «Как это — честен?! Он же против народа пошел! Лес виселиц и моря крови!» И убедил деда поменять само представление некоторых героев.

— Было несколько экранизаций «Тихого Дона». Вам какая понравилась?

— Я видел все четыре. Самая ранняя, по первой книге, немая лента снята в 1930 году с великолепными артистами — Абрикосовым и Цесарской. Технически отличается от последующих, но вошла в историю кино. Герасимовская постановка выполнена как героическая эпопея с брутальным Мелеховым и красавицами казачками. Академическая и очень качественная. Натура, костюмы, персонажи — все в точку.

Фильм Сергея Бондарчука не завершен, да собственно и сделан для зарубежного зрителя. Последняя, Сергея Урсуляка, это большая семейная история. Снята в жанре сериала, с современным пониманием происходящих в романе событий. Мне он тоже очень нравится. Единственное, в чем я не сошелся со сценаристом, это финал, на мой взгляд, не совсем убедительный. Думаю, что «Тихий Дон» будут читать и новые поколения, а значит, появятся и новые экранизации.

Открытый счет в банке и свой самолет — мифы— Как относился Шолохов к многочисленным мифам вокруг его имени?

— Равнодушно. Они возникают у любой личности, пользующейся народной любовью и известностью. Их истоки в реальных фактах, которые в воображении людей разрастаются до легендарных масштабов. Говорилось о каких-то его невероятных гуляньях с экзотическими напитками. Михаил Александрович любил жизнь и мог действительно погулять, но чаще всего дома за столом, в присутствии большого количества друзей и гостей.

Ходили слухи о его богатстве, открытом счете в банке, с которого можно черпать сколько и когда угодно. Это в советское-то время! Говорили, что у него есть собственный самолет в дворовом ангаре. Много историй о том, что всесильный Шолохов может спасти от любой беды. Он действительно помогал многим, не только землякам, но людям со всей страны. Мой дед не любил восхваления, тяготился юбилеями и подобными мероприятиями.

— Все, кто знал Шолохова, отмечали его абсолютную внутреннюю свободу. Это откуда?

— Объяснение простое. Его герои действовали в логике своих характеров и правде жизни, а не по указке сиюминутной политической конъюнктуры. Ведь были те, кто ждал, что Мелехов в конце концов станет большевиком, но он не стал.

— Правда ли, что Брежнев собирался посетить его в Вешенской, а Шолохов отговорил его?

— Это реальная история. Их отношения испортились после запрета на публикацию глав «Они сражались за Родину». В декабре 1970 года город Ростов-на-Дону был награжден за хозяйственные успехи орденом Ленина, а в следующем году генсек позвонил дедушке и сообщил, что собирается вручить награду и заглянуть в Вешенскую.

Шолохов ответил: «Леонид Ильич, да у нас неурожай в этом году». На этом разговор закончился, а визит Брежнева не состоялся. Кстати, издание третьей книги «Тихого Дона» в свое время было также прекращено, но Сталин, на суд которому было отдано решение, сказал: будем печатать. Брежнев прямо не запретил, но в течение долгого времени не отвечал на такой же вопрос относительно романа «Они сражались за Родину»… И решил его судьбу.

Гражданская война не закончилась— Шолохов осудил творчество Даниэля и Синявского, считая, что борьба мнений не должна ломать общее направление жизни. Будет ли у нас когда-нибудь полный консенсус?

— Папа в середине 70-х годов преподавал философию в Ростовском университете. Однажды дед спросил у него, когда по советским учебникам закончилась Гражданская война? И сам ответил: «Она и сейчас идет». Понимаете? Особенно это показали события на Донбассе. Вот о каких тенденциях предупреждал Шолохов. Не стоит преувеличивать значение несогласия в настроениях. Ведь и Пушкин, и Достоевский в свое время указывали, что есть у нас категория людей, которые смотрят в рот Европе и для них все русское — плохое. Такие люди были, есть и будут. Главное, не надо их воспитывать и кормить. Мы знаем, какую роль «голоса» разных СМИ, финансируемых за рубежом, сыграли в исходе холодной войны. Отсюда надо делать выводы.

— Вы входили в состав Совета при Президенте по культуре, а сейчас состоите в Совете по поддержке русского языка. Какие задачи стоят в этой сфере?

— Те же, что и на всех этапах российской истории. Это сохранение и активное продвижение наших ценностей, нашей культуры в мир. Не надо сидеть на завалинке. В условиях СВО пришло понимание роли коллективного Запада в происходящих событиях и переписывании истории. Чтобы сохраниться, мы должны противостоять этому.

Я считаю очень своевременным поручение Владимира Путина передать издательскую деятельность в лоно Министерства культуры и усилить госрегулирование. Любые виды активности в сфере культуры и искусства, которые финансируются государством, должны им и контролироваться. Мы знаем, к чему приводит позиция «дайте денег, а дальше отойдите и не смейте нас критиковать».

Свежие комментарии